第四版:4

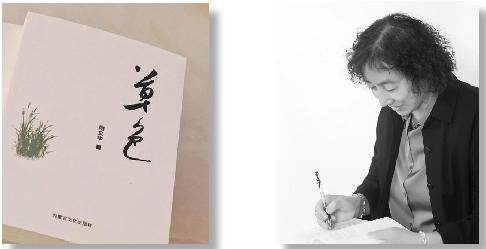

最近收到了女诗人闫文华的新作《草色》,看完之后,深深为闫文华默默无闻在诗坛上耕耘的精神所感动。

一方水土一方人,在女诗人闫文华的血管里流淌着故乡克什克腾旗热土的基因。无论时光和年轮怎样变化,大青山的瑰丽雄伟依然矗立在她的脑海中,西拉沐沦河的滚滚波涛依然澎湃在她的心中,大局子林场任教13年,那天真可爱的孩子们,那一片片白桦林,那黑土地的肥美辽阔依然闪现在她的眼帘,草原上马头琴声的欢快悠扬依然萦绕在她的身边。

她和克什克腾走出来的作家、诗人,如于建设、张玉良、李文宏、袁凯军、王樵夫、李学江、陶春中、严涛、陈尧、王春雨等一样,离家乡再远,都不能改变与家乡的血脉相连,都不能改变与家乡的心灵相通,离开家乡多年,浓浓的乡音未改,悠悠的乡情未减,深深的乡思未淡,连家乡的饮食里的口味也未曾改变,像陈年老酒,浓烈醇厚,日久弥香。厚重的家乡情结,在《草色》诗集里,感怀着对克什克腾的眷恋、仰望和追寻。

值得一提的是,闫文华和王春雨,都曾经生长在农村,因特殊年代,都没能走进高等学府,高中和中专毕业后,参加了当地工作。闫文华是下岗职工,但从小就有了搞文学,当作家的梦想,56岁那年开始了写作,第一首诗在《陇上芳草地》平台发布,这首诗也是个场景故事,在农村大人要在田间劳作,一两岁的孩子没人看管就背到地头,或玩或睡觉,这些场景深深印在她脑海里,一首小诗写孩子从小在麦地,父母辛苦的养育着,后来念成书又回到农村,回到这片热土,报答父母的养育之恩。小诗发表后,好评如潮。

克什克腾,培育了闫文华,家乡情结是人的情感世界中最丰富,最珍贵的一部分。乡情林林总总,感念百转千回,是家乡用甘甜的乳汁喂养了她,用教育开启了她知识的大门,用几年时间,修改这本诗集,让人读来感动,从诗集中,能读懂家乡的恩情。

一位奔七十岁的女诗人,在当下纸媒不断萎缩的环境下,尽力而为的出版诗集,着实让人感到她的执着,不凡之处。家乡人一定为她感到骄傲,她明白,家乡的父老,是她心中永远不能割舍的牵挂,家乡的恩泽,是她心中永远不能割舍的牵挂,家乡的越来越好,是她永远不能满足的期待。