第三版:3

1933年,日本入侵了中国后,就连克什克腾旗经棚这个偏远山区小镇也未能幸免,惨无人道的日本鬼子时不时就到偏僻落后的新开地抓劳工,逼迫贫苦百姓交粮、交烟干、交烟税,当地群众拿不出来或稍有不满,日本鬼子就施用“灌辣椒水”“烤火炉”“仙人脱衣”等暴力手段进行刑讯威逼,犯下了不可饶恕的滔天罪行,引起新开地人民的强烈反抗。

一

1938年夏,中共赤西县(今赤峰市松山区)县委委员杨玉民(1939年任赤西县委副书记)和鲁福全(1939年任赤西县县委委员兼老府区委书记),到隔河相望的克旗新开地境内通过走亲戚的方式,在当地发展思想进步的乡绅、富户和百姓为共产党员,成立党小组,组织领导群众开展抗日活动。双山子村牛场沟的富户巴学师担任新开地地区党组织负责人,组织发动当地群众成立“抗日自救会”,同日本鬼子展开了长达四年的抗税、抗粮、抗种鸦片斗争,这一史实成为作家付九斤描述全民奋起抗日的长篇小说《嘎河风云》的重要素材。

二

1937年以后,驻扎在经棚街的日本人渡边一郎经常带领伪满警察来新开地一带收烟粮。这个渡边一郎是个心狠手毒的家伙,动不动就对交不出大烟(鸦片)、粮食的老百姓施以“灌辣椒水”“烤火炉”“仙人脱衣”等酷刑进行逼迫。在这些刑罚中,尤其“仙人脱衣”极其残酷,若遭受了此刑,受刑人不死也得扒层皮。轻则卧床几个月,重则会失去生命,令人望而生畏,心惊肉跳。此刑即将受刑者衣服扒掉,用绳子吊起双手,行刑人手持皮鞭沾凉水一下挨一下地抽打身体,直至皮开肉绽,血肉模糊才肯罢休。不仅如此,受刑者的伤口痊愈后,上身还会脱落下一个形状酷似背心状的肉痂。

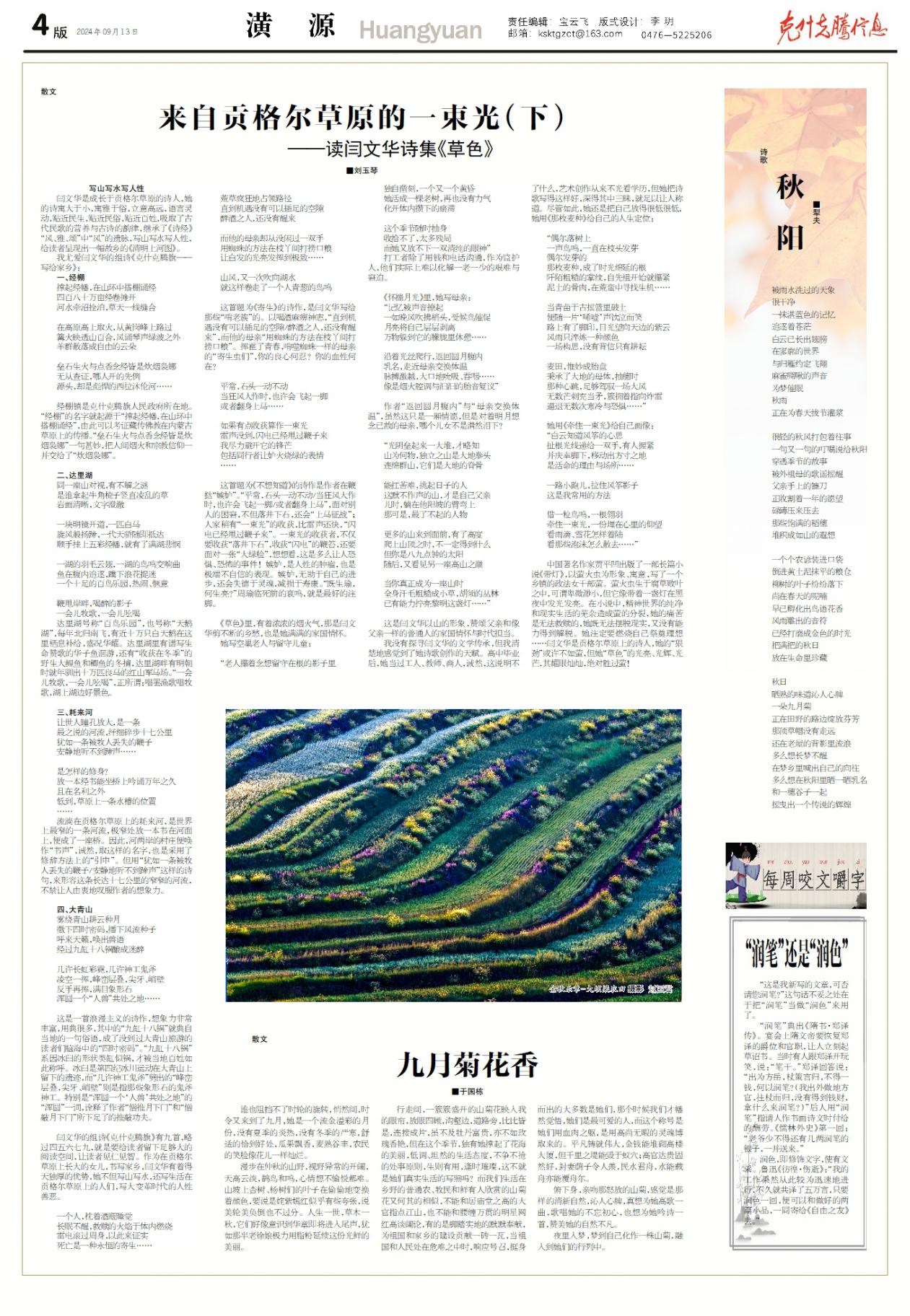

新开地辖区大部分是高寒漫甸,地界宽广,地势平坦,土壤肥沃,光照时间长,适宜土地开垦,种植小麦、莜麦、杂粮杂豆、土豆等农作物。而横亘于新开地漫甸之上,长约五里的牛场沟,却是个南高北低,沟深坡陡,水源充沛,不仅适宜人类居住,还是个养殖牛羊的好地方。明末清初时期,此沟就是游牧民族出场放牧的一个牧场,俗称“牛场沟”。清朝末年,清政府实施南民北移政策,巴姓、姜姓、田姓、范姓等人家携妻带子,一路逃荒要饭从山东、河南、河北、山西等地,千里迢迢聚居到牛场沟,便在牛场沟里选址建房,在满甸上垦荒种地,过上了以种地为生的农耕生活。斗转星移,随着人口的不断增多,牛场沟由民房散居,逐步形成了人家密集,屋脊相连,相处和睦,民风淳朴的村落。牛场沟土地虽多,但都是望天收的旱地,产量较低,风调雨顺年景打下来的粮食是癞蛤蟆打苍蝇将供嘴儿,若遇上大旱、冰雹或大风等自然灾害天气,老百姓就连过冬粮都不够,人们生活在水深火热之中。到了伪满时期,牛场沟也成为罂粟的种植区,日本鬼子隔三差五来牛场沟“打烟干”(大烟土),逼迫老百姓交税。本来牛场沟这个地方就偏僻落后,人们生活非常困难,家家户户穷得吃了上顿没下顿,根本拿不出钱来交税。恶毒的日本鬼子就对贫苦百姓施以“仙人脱衣”的毒刑。人们虽恨透了日本鬼子,但迫于日本鬼子和汉奸的势力,敢怒不敢言,只好过着东躲西藏,艰难困苦的生活。

1941年夏天的一天,牛场沟姜营子的庞姓村民因交不出赋税,渡边一郎声称先扒人衣、再脱人皮,并让手下人把他吊起来欲施“仙人脱衣”之毒刑。庞姓村民的妻子吓坏了,急急忙忙跑到巴学师家,向巴学师哭诉了日本鬼子渡边一郎一行要对她丈夫实施仙人脱衣的刑罚,让巴学师给想个法子救救他,否则一家人的日子就没法过下去了。心地善良,谁家遇到难处都愿意上前帮一下忙的进步人士巴学师非常愤怒,同时也引起了牛场沟村民的极大愤慨。巴学师立即召集当地20多名青壮年百姓前去制止,大家一呼而应,去找渡边一郎说理。渡边一郎见巴学师一行人多势众,顿觉不妙,只好领着人灰溜溜地走了。

巴学师带头组织动员群众奋起抗击日本鬼子暴行的行径,有力地打击了日本鬼子们的嚣张气焰。从此以后,渡边一郎很少再来牛场沟横征暴敛,即使来了,从表面上对待这里百姓也改变了过去的态度,说话温和了,不在吹胡子瞪眼了。

1941年冬,巴学师在牛场沟宣传抗日主张,反对日本暴行,得到了当地百姓的拥护。他还组织成立了“抗日自救会”,使渡边一郎等日本人不敢无故到新开地一带骚扰老百姓,实施酷刑,逼迫收税。此后,“抗日自救会”组织也如雨后的春笋迅速成长了起来。“抗日自救会”组织由开始的一两个营子扩大到吴春漫甸、三连河、高地、新开地、戴家窝铺、张家梁、白音部落、上下部落沟……等地一百多个营子,人数由几十人壮大到一千多人,沉重地打击了日本人的残酷暴行。抗日战争胜利后,巴学师组织群众抗日的事迹也被记入当地史册,成为教育人们不忘初心,牢记耻辱的教材,因此,现在牛场沟里所在的双山子村已被人民政府认定为革命老区。